موت وحياة الأفكار الحضرية: كيف صنعت القيادة التحويلية تيار الأنسنة في الرياض؟

موت وحياة الأفكار الحضرية: كيف صنعت القيادة التحويلية تيار الأنسنة في الرياض؟

بقلم: د. عبد الرحمن الصايل

مخطط حضري وإقليمي، متخصص في تسويق المدن وحوكمة التنمية الحضرية وجودة الحياة، وباحث في قضايا أنسنة المدن.

في عام ١٩٧٨م، انتقد صحفي محلي بلديةَ ملبورن بأسلوب لاذع، وزعم أن سياساتها المتبعة ليست فاعلة، وأن مركز مدينة ملبورن "فارغ وغير مفيد"، وعبّر بأن "مخططيها يفتقرون إلى الشجاعة اللازمة لإعادة المدينة إلى الحياة".

لم تكن هذه إلا بداية القصة، حيث في السنوات الأخيرة، أشادت مجلة The Economist الدولية بملبورن لكونها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم. هذا تحول ملحوظ، فكيف فعلوا ذلك؟! خلاصة الجواب: بتطوير الذكاء الاجتماعي والقيادة المحلية الجيدة.

ببساطة، يمكن لقادة المدن معالجة مشاكل مدنهم أو تجاهلها.

يتمثل أحد نقاط الضعف الرئيسية في نظرية التخطيط في أنها تجاهلت القيادة فعليًا على الرغم من دورها في تشكيل البيئات الحضرية وفرص الحياة المحلية. قام روبرت هاملتون مؤلف كتاب قيادة المدن الشاملة بالبحث عن الأسباب التي تعيق المدن من تنفيذ مخططاتها وتحقيق التغيير المنشود.

من أبرز القضايا التي لاحظها هي أن يكون لإدارة المدينة رؤية ولكن لا يتم تبنيها من القادة المحليين، وذلك إمّا لتهميشهم أو لعدم تلبية مصالحهم. والنتيجة بطبيعة الحال هو غياب الولاء لهذه الخطة وصعوبة حدوث ابتكار في التغيير، وقد تصل أحيانًا سعي القادة الآخرين لإفشال الخطة عمدًا ووضع خطط بديلة وحدوث ما نستطيع أن نسمّيه "مدينة داخل مدينة".

فكرة خارج المألوف في رحاب الرياض

في تسعينيات القرن الماضي كانت مدينة الرياض تموج بتحوّلات عمرانية متسارعة حملت معها إنجازات كبرى، لكنها خلّفت أيضًا تحديات تمس جوهر الحياة الإنسانية في المدينة. في هذا السياق برز سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف حين تولّى أمانة منطقة الرياض عام 1997م، حاملاً رؤية غير معهودة في العمل البلدي آنذاك. رأى الأمير أن التنمية الحضرية لا تكتمل ببناء الطرق والجسور وحسب، بل لا بد أن تقترن بروح إنسانية نابضة تعيد صياغة علاقة الإنسان بمدينته. انطلق بفكرة طموحة خارجة عن المألوف تمثّلت في مفهوم "اَنْسَنَة المدن" أي تعزيز البعد الإنساني في المدينة وجعلها أكثر حيوية وملاءمة لحياة البشر. لم تكن هذه الفكرة رائجة في أدبيات الإدارة المحلية حينها، بل بدت أشبه ببذرة جديدة تتطلب عناية خاصة وظرفًا مواتيًا لتنمو. وقد حمل الأمير عبدالعزيز هذه البذرة بحماس المؤمن برسالة، ساعيًا إلى تحويلها من مجرّد نظرية حالمة إلى ثقافة مؤسسية راسخة. هنا تتجسد ما يسميه هابرماس العقل التواصلي: أي تحويل الفكرة إلى ممارسة يومية يتشاركها الموظفون والمجتمع، حتى تغدو "لغة مشتركة" بين الجهاز البلدي والناس.

إن تأصيل فكرة الأنسنة في التجربة الحضرية للرياض يثير تأملات نظرية أوسع حول ولادة الأفكار وموتها في عالم الإدارة والتنمية. فالأفكار تولد في عقول أصحابها كومضات من الإلهام، لكنها كي تعيش وتترعرع تحتاج إلى ظرف حاضن ومناخ يتقبلها. وفي عالم المدن خاصةً، كثيرًا ما يُنظَر إلى الجديد بحذر وربما بريبة؛ إذ تميل المؤسسات القائمة إلى المحافظة على المألوف. من هنا تنبع أهمية الدور الذي يضطلع به القائد في شق الطريق للفكرة الوليدة وسط الأمواج المتلاطمة. يعلّمنا واقع التجارب أن الأفكار لا تكفي جودتها الجوهرية لضمان بقائها؛ فهناك أفكار عظيمة لم يُكتب لها البقاء لأنها لم تجد الدعم أو التوقيت المناسب، فيما نجحت أفكار أقل شأنًا حين وجدت مناخًا مواتيًا وقائدًا يُسيّرها في المسار الصحيح. الفارق إذن يكمن في القدرة على تسخير الظروف وتعبئة الموارد لنقل الفكرة من حيز النظرية إلى واقع التطبيق.

رحلة الأنسنة في الرياض: من رؤية إلى تيار مجتمعي

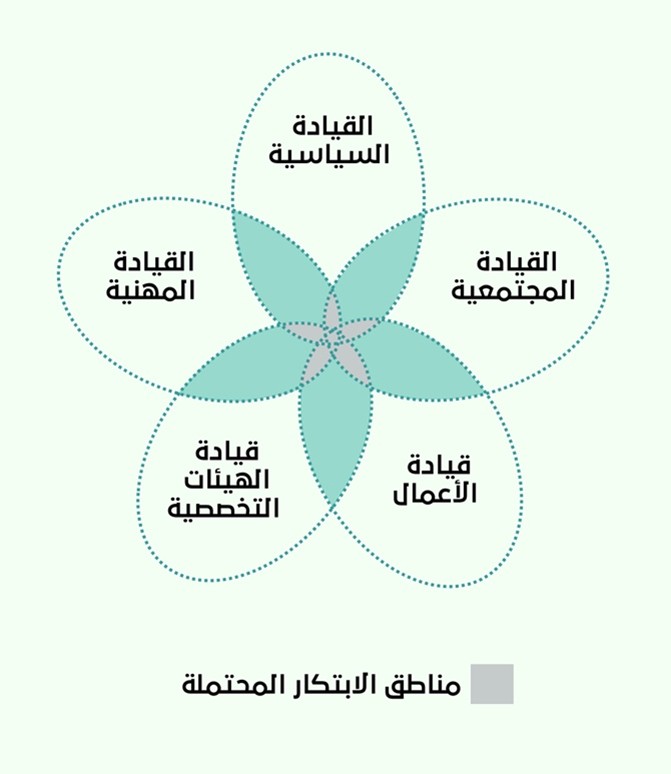

قدّم المفكّر العمراني البريطاني الذي تطرقنا اليه في بداية المقال روبرت هاملتون إطارًا نظريًا أطلق عليه القيادة المبنية على المكان (Place-based Leadership)، يقوم على تفكيك فكرة القيادة في المدن من كونها هرمًا مركزيًا إلى كونها شبكة موزّعة من مجالات قيادية متداخلة. فالمسؤول السياسي، والخبير المهني، والفاعل المجتمعي، ورائد الأعمال، والأكاديمي، جميعهم يمكن أن يكونوا قادة للمدينة من موقعهم، وتتكامل أدوارهم حين تلتقي في ما يسميه "مناطق التداخل"، وهي لحظات الابتكار التي تخرج فيها الحلول من الحوار والتجربة المشتركة لا من التعليمات العليا فقط.

غير أن تطبيق هذا النموذج في السياق السعودي يكشف عن خصوصية لافتة: ففي الرياض لم يكن الأمر مجرد تفاعل أفقـي بين مجالات القيادة، بل كان يقوم على راعي أعلى هو الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير المنطقة آنذاك)، الذي وفّر الشرعية والحماية والدعم لتلاقي هذه المجالات. ويمكن القول أن سلمان كان "الممكن" للنموذج، هو من منح الأمير عبدالعزيز بن عيّاف المساحة ليحوّل فكرة الأنسنة من ومضة طموحة إلى برنامج حضري حي، ثم يوزّع ملكيتها على مستويات متعددة من القيادة المحلية.

في هذا الإطار، برز دور الأمير عبدالعزيز كـ صانع قيادات محلية للأنسنة. على المستوى المهني، لم يحتكر القرار في مكتبه، بل بثّ الفكرة في مديري الإدارات والمهندسين والمخططين، فصاروا يتحدثون عنها كجزء من هوية الأمانة ويترجمونها إلى مشاريع ملموسة. وعلى المستوى المجتمعي، وسّع دائرة الانتماء للأنسنة عبر مبادرات عديدة، كان من آخرها جائزة سموه لأنسنة المدن، التي دفعت المثقفين والكتّاب والباحثين إلى تناول الفكرة والجدل حولها، فتحولت من مبادرة بلدية إلى خطاب ثقافي عام. وعلى مستوى الأعمال، نجح في إقناع القطاع الخاص بأن الاستثمار في جودة الحياة ليس رفاهية، بل رهان تنموي ناجح. أما على المستوى الأكاديمي، فقد ربط الجامعات والهيئات التخصصية بمفهوم الأنسنة، فغدت موضوعًا للبحث والتدريس والتأطير المعرفي.

مصير الأنسنة اليوم، وكيف نستفيد من تجربة بن عياف؟

اليوم، وبعد مرور أكثر من عقدين على انطلاقة فكرة الأنسنة لم تعد الأنسنة فكرة غريبة تبحث عن شرعية؛ بل صارت جزءًا من لغة رؤية 2030 التي أعادت تعريف المدن بوصفها محركات للتنمية وأدوات لتنويع الاقتصاد. لم تكتفِ الرؤية بالاحتفاء بالفكرة، بل احتضنتها ووزّعتها في هيئات مستحدثة: هيئات مدن ومناطق، وهيئة للعمارة، وهيئة للتراث، وهيئة للترفيه… وغيرها من المؤسسات التي تعطي البعد الإنساني إطارًا رسميًا ومنظومة عمل مستدامة. هذا الاحتضان منح الأنسنة غطاءً أقوى مما حظيت به في بداياتها، وأعطاها شرعية وطنية عابرة للمدن.

ومع ذلك، فإن المفارقة تكمن في أن هذا الانتشار الواسع صاحبه نوع من الهبوط المحلي. حيث أن كثير من المدن السعودية سارعت – مشكورة – إلى تبنّي الأنسنة، لكن بشكل انتقائي يركّز على تحسين المشهد الحضري، كتوسيع الأرصفة أو توحيد لوح المحلات، من دون أن يرتقي إلى رؤية استراتيجية شمولية تعيد صياغة علاقة الإنسان بالمدينة كما فعلت تجربة الرياض في عهد بن عيّاف. ما كان في الأصل فلسفة قيادية شاملة تهتم بتحسين تجربة الانسان في المدينة، كاد أن يتحوّل في بعض الأماكن إلى ممارسة تجميلية محدودة.

وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف لقادة مدننا أن يتجاوزوا هذا الانتقائية؟ وكيف يمكنهم أن يوزّعوا ملكية الفكرة على الصف الثاني في الأمانات والبلديات والقطاعات الأخرى والمهنيين والأكاديميين ورجال الأعمال والمجتمع، بدل أن تبقى محصورة في ذهن القائد أو في أحد الوكالات الهندسية؟ إن تجربة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف تقدّم لهم درسًا بليغًا: القيادة الحضرية ليست في اللوائح ولا في المشاريع الجزئية، بل في القدرة على تحويل الفكرة إلى ثقافة جماعية تحيا في المجتمع والإدارة معًا.

اليوم، مع وجود الرؤية الطموحة التي وفّرت الغطاء والموارد، ما ينقص هو روح القيادة التحويلية التي جسّدها بن عيّاف برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه القادرة على أن تجعل من الأنسنة مشروع مدينة كاملة، لا مبادرات متفرقة. إن مصير الأفكار، كما تقول الأدبيات. والتجربة، ليس أن تُذكَر في مؤشرات الأداء أو تُصاغ في تقرير أو تغريدة على منصة إكس وتُنسى، بل أن تتحوّل إلى ممارسة حية تتبناها العقول والقلوب.

وحتى نكون منصفين، فإن مطالبة الجهاز البلدي – وهو المعني أساسًا بتشغيل المرافق وإدارة الخدمات – بتبنّي مفاهيم فلسفية عميقة تتجاوز حدوده التقليدية نحو برمجة الحياة العامة وقياس أثرها وتعزيز أبعاد الهوية والثقافة ومراقبة الأسعار وغيرها من المبادرات التي تبنتها الرياض في استراتيجيتها للأنسنة، هي بلا شك مهمة شاقة. غير أنّ التجارب العالمية، وتجربة الرياض على وجه الخصوص، تؤكد أنها ليست مهمة مستحيلة؛ ذلك أن القادة التحويليين قادرون على إعادة تعريف أدوار القطاعات المختلفة، ودفع الأكاديميين ورجال الأعمال والفاعلين المجتمعيين إلى الاصطفاف خلف الاتجاه نفسه. حينها فقط تتحول الأنسنة من عبء ملقى على جهاز بلدي محدود الصلاحيات إلى مشروع حضري شامل تتقاسمه كل قوى المدينة، فينعكس أثره على المجتمع ككل.

الأنسنة إذن أمام مفترق طرق: إمّا أن تُختزل إلى تحسين مشهدي سريع الزوال، أو أن تُستعاد بروحها الأولى كفلسفة تعيد للمدينة معناها وللإنسان مكانته. والسؤال المفتوح – الذي يثير القلق والحماسة معًا – هو: هل تملك مدننا الشجاعة القيادية لتعيد الأنسنة إلى مقامها كـ إطار حضري شامل، أم سنكتفي بأن تبقى مجرد تحسينات تُزيّن الطرق لكنها لا تغيّر المصير؟